Veranstaltungstipp: MVeffizient-Online-Stammtisch „Fördermittel 2024 nutzen – Teil II“

Wann ? 22.05.2024 von 17:00 -18:30 Uhr

Wo ? kostenfrei online, Anmeldung unter

Im ersten Teil hatte Dr. Heiko Siraf, Abteilung Klimaschutz, Naturschutz und Forsten im Klimaschutzministerium MV, die „Klimaschutzförderrichtlinie Unternehmen“ des Land Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. Die Aufzeichnung steht in unserer Mediathek für Sie zur Verfügung.

Im nun folgenden zweiten Teil ergänzt Stefanie Beitz, Projektleiterin Förderberatung beim Landeszentrum für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern e. V., die Perspektive um Fördermöglichkeiten aus den Töpfen des Bundes.

Insbesondere die „Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz (EEW)“ wird Teil des Vortrags sein. Das Förderprogramm gehört zu den wichtigsten Programmen für Unternehmer.

Interessant für Unternehmen aus MV sind aber nicht nur die Fördermöglichkeiten, sondern auch, ob und wie man diese mit Landesmitteln kumulieren kann. Möglich ist das zum Beispiel bei vielen Maßnahmen im Rahmen der BEG (Bundesförderung effiziente Gebäude). Damit werden vor allem Sanierungsmaßnahmen (z.B. der Heizungstausch) gefördert.

Veranstaltungstipp: 5. Nahwärmeforum- Transformation gemeinsam erfolgreich gestalten am 11.04.2024 im Landeszentrum für erneuerbare Energien M-V

Donnerstag, 11. April 2024, von 09:00 bis 16:15 Uhr Wo? Landeszentrum für erneuerbare Energien M-V

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Transformation der Wärmeversorgung und die damit einhergehende kommunale Wärmeplanung sind bestimmende Themen unserer Zeit. Eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2045 wird weiterhin angestrebt. Das heißt der Weg hin zu klimaschonenden Energieträgern muss weiter vollzogen werden. Wie kann das in Mecklenburg-Vorpommern gelingen? Was benötigen wir dafür?

Im Rahmen des 5. Forum Nahwärme in M-V berichten Entscheidungsträger über die aktuellen Herausforderungen, Perspektiven und konkrete praktische Lösungen. Im Mittelpunkt steht die Transformation von Wärmenetzen sowie der Aufbau neuer Netzstrukturen als Voraussetzung zur wirtschaftlichen Integration Erneuerbarer Energien. Die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung wird ebenso thematisiert, wie der politisch gewollte Ausbau der Wärmenetze. Die aktuellen Förderbedingungen des Bundes für Gebäude- und Wärmenetze (BEG und BEW) werden ebenfalls Bestandteil des Fachforums sein.

Nutzen Sie unser Wissensangebot für Ihre Projekte. Profitieren Sie von der Expertise der Fachreferenten und treten Sie mit uns in den Dialog. Kommen Sie am Do., 11. April 2024, von 09:30 bis 16:15 Uhr in das Landeszentrum für erneuerbare Energien M-V, Am Kiefernwald 1, in 17235 Neustrelitz.

Wir freuen uns auf Sie und den Austausch mit Ihnen, um gemeinsam Verantwortung zu übernehmen.

Hier finden Sie das vollständige Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung. Gerne können Sie sich auch an Frau Lau unter buero@leea-mv.de oder via Telefon 03981-4490101 wenden.

Veranstaltungstipp: Online-Schulung “Fördermittel für Kommunen” am 09.04.2024

Wann? Dienstag, den 09. April 2024, 16:00-18:00 Uhr, via Zoom

Im Dschungel der kommunalen Fördermittel, in der das Antragsverfahren oft mehr Fragen als Antworten aufwirft, ist es entscheidend, den Durchblick zu behalten. Die Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH (LEKA MV) lädt Sie zu einer Schulung für Kommunalvertreter/innen und Amtsmitarbeitende ein, die das Ziel verfolgt, diesen Fördermitteldschungel zu lichten. Unsere Expert/innen geben Ihnen einen Überblick über aktuelle Förderprogramme sowie praktische Lösungen für die gängigen Antragshürden. Diese Schulung ist konzipiert, um Sie bei der Umsetzung nachhaltiger Projekte, Klimaschutzinitiativen und der Sanierung Ihrer Liegenschaften zu unterstützen.

Anmeldung Bitte melden Sie sich HIER an.

Nach Ihrer Anmeldung (bitte prüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner) erhalten Sie eine automatische Bestätigung. Die Zoom-Zugangsdaten sind der Bestätigungsemail angehangen. Bei Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte an veranstaltung@leka-mv.de.

Programm (Änderungen vorbehalten)

16:00 Uhr Begrüßung & Moderation

16:10 Uhr Kommunalrichtlinie

Jens Bieker, Agentur für Kommunalen Klimaschutz

16:40 Uhr Natürlicher Klimaschutz in Kommunen (KFW 444)

Christine Hellerström, Kompetenzzentrum Natürlicher Klimaschutz

17:00 Uhr GEG & Bundesförderung für effiziente Gebäude

Stefanie Beitz, Landeszentrum für erneuerbare Energien MV e.V.

17:30 Uhr Ihre Fragen, Diskussion & Erfahrungsaustausch

TIPP: Das Gebäudeenergiegesetz: Was bedeutet es für mich?- 3 am Küchentisch- interaktive Diskussionsrunde- nun zum nachschauen

Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist in aller Munde. Aber was bedeutet es für mich in der Praxis für meine Lebenssituation? Als Mieter? Als Vermieter? Als Hausbesitzer?

Was kann oder muss jeder Einzelne an Heizung und Wohnung ändern oder eben nicht ändern, um Energie und damit auch Kosten einsparen zu können? Genau darüber diskutierten Stefanie Beitz vom LEEA (Experten im Landeszentrum erneuerbare Energien), Johannes Arlt und Daniel Priebe am Freitag dem 13.10.2023. Die Diskussionsrunde wurde aufgezeichnet und kann weiterhin unter dem folgenden Link angesehen werden.

Youtube: https://www.youtube.com/live/n_ZLL3B5kXE?si=NxGZXY3yCyzP6WAb

MSEimpuls Podcast: Im Gespräch mit der Wirtschaftsförderung MSE über aktuelle Förderprogramme im Bereich Energie und Klimaschutz

13.09.23, www.wirtschaft-seenplatte.de

Unsere Projektleiterin und technische Beraterin Stefanie Beitz erzählt im Interview über Möglichkeiten und Herausforderungen im Bereich der Energieförderprogramme wie beispielsweise auch beim Heizungsaustausch.

Hinweis: Auch Probleme aus dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz (GEG) werden besprochen, die allerdings bereits in der aktualisierten Novelle vom Bund aufgegriffen und angepasst wurden. Die aktuellen Änderungen nach dem GEG finden Sie hier.

Hier können Sie den ganzen Podcast hören.

Neues Wärmeplanungsgesetz (WPG) legt kommunale Wärmeplanung fest

28.07.2023, www.geb-info.de

Das neue Wärmeplanungsgesetz (WPG) soll am 01. Januar 2024 in Kraft treten. Zentrales Ziel dieses Gesetzes ist die Einführung einer flächendeckenden und verpflichtenden Wärmeplanung. Das heißt: bevor die geplanten Verpflichtungen des GEG bei einem Heizungstausch greifen, soll als Entscheidungsgrundlage vor Ort zuallererst eine – allerdings nicht verbindliche und nicht verpflichtende – Wärmeplanung vorliegen. Beide Gesetze zielen auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2045.

Eine flächendeckende Wärmeplanung gibt Planungs- und Investitionssicherheit und erleichtert den Umstieg auf die Wärmeversorgung, die vor Ort am besten passt. Viele Kommunen arbeiten bereits daran für den Verbraucher einen kostengünstigen Weg zu finden.

Um die Ziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes zu erreichen, muss signifikant der Wärmeverbrauch reduziert werden und gleichzeitig der Ausbau der erneuerbaren Energien erheblich gesteigert werden. Dabei muss flächendeckend die dezentrale Wärmeversorgung von Gebäuden auf erneuerbare Energien umgestellt werden, was insbesondere mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) erreicht werden soll. Zudem muss eine leitungsgebundene Wärmeversorgung über Wärmenetze weiter verstärkt und beschleunigt ausgebaut werden und Wärmenetze bis spätestens 2045 vollständig auf die Nutzung erneuerbare Energien und unvermeidbarer Abwärme umzustellen.

Städte und Gemeinde sind für ein Gelingen der Wärmewende entscheidend. Der Ausbau der Fernwärme und die Dekarbonisierung der leitungsgebundenen Wärmeversorgung sind für eine Erreichung der Klimaschutzziele des Bundes überaus wichtig. Mit dem Wärmeplanungsgesetz soll den Ländern die Durchführung einer Wärmeplanung für ihr Hoheitsgebiet verpflichtend sein. Die Länder können diese Pflicht auf Rechtsträger innerhalb ihres Hoheitsgebiets bzw. auf eine zuständige Verwaltungseinheit übertragen.

Eine Wärmeplanung mit einem bundesweit einheitlichen Rahmen – der Flexibilität und Gestaltungsfreiheit bei der Durchführung der Wärmeplanung sowie der Erstellung von Wärmeplänen belässt und das Problem- und Lösungsbewusstsein der Akteure vor Ort stärkt, wird entscheidend sein. Bürger und Unternehmen sollen dabei aktiv in den Planungs- und Strategieprozess eingebunden werden.

Wärmeversorgungsgebiete

Für einen Gebäudeeigentümer bzw. -betreiber ist maßgeblich, in welchem Gebiet sich sein Grundstück nach der Wärmeplanung befindet. Sogenannte Wärmeversorgungsgebiete werden eingeteilt in Wärmenetzgebiet, Wasserstoffnetzgebiet, Gebiet für die dezentrale Wärmeversorgung oder Prüfgebiet, wo die erforderlichen Umstände noch nicht ausreichend bekannt sind. Zugleich besteht aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen.

Verpflichtend für Länder wird die Erstellung von Wärmeplänen nach Maßgabe des WPG bis zum Ablauf des 30. Juni 2026 für alle bestehenden Gemeindegebiete, in denen mehr als 100 000 Einwohner gemeldet sind, sowie spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2028 für alle bestehenden Gemeindegebiete, in denen 100 000 Einwohner oder weniger gemeldet sind. Für bestehende Gemeindegebiete, in denen weniger als 10 000 Einwohner gemeldet sind, können die Länder ein vereinfachtes Verfahren vorziehen oder eine Wärmeplanung für mehrere Gemeindegebiete gemeinsam erstellen.

Das WPG sieht außerdem vor, das jedes Wärmenetz ab dem 1. Januar 2030 zu einem Anteil von mindestens 30 % und ab dem 1. Januar 2040 zu einem Anteil von mindestens 80 % der Nettowärmeerzeugung im Wärmenetz mit Wärme aus erneuerbaren Energien oder aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus gespeist werden.

Weitere Fristen sollen im WPG festlegen, das jedes neue Wärmenetz ab dem 1. Januar 2024 zu einem Anteil von mindestens 65 % mit Wärme aus erneuerbaren Energien oder aus unvermeidbarer Abwärme gespeist werden muss. Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2044 muss dann jedes Wärmenetz vollständig mit Wärme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus gespeist werden.

Weiterführende Informationen finden Sie hier.

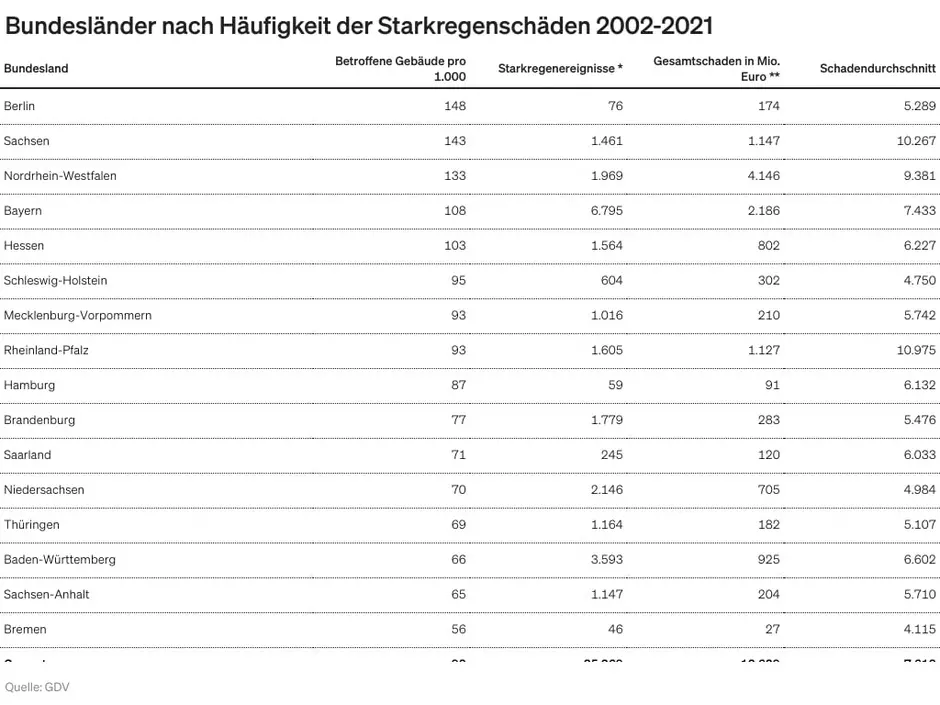

Starkregenbilanz 2002-2021: Schäden in Milliardenhöhe

Durch den fortschreitenden Klimawandel nimmt die Gefahr von Starkregen zu. Extreme Niederschläge sorgten in den Jahren von 2002-2021 für 12,6 Milliarden Euro Schäden. Jedes zehnte Gebäude war statistisch gesehen davon betroffen. Am meisten war Berlin von den Schäden durch Starkregen betroffen. Fast jedes siebte Haus hatte Schäden.

“Die Wahrscheinlichkeit für ein extremes Ereignis in Folge des Klimawandels wird bis zu neunmal höher sein.” laut Katharina Lengfeld, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Wetterdienst. Bundesweit haben lediglich 52 Prozent der Hausbesitzer eine Elementarschadenversicherung. Sie sind somit gegen die Folgen extremer Regenfälle geschützt. Prävention und Klimafolgenanpassung müssen jetzt betrieben werden. Ansonsten könnten sich Schätzungen infolge der Klimaschäden innerhalb der nächsten zehn Jahre die Prämien für Wohngebäudeversicherungen verdoppeln.

Zu präventiven Maßnahmen zählen etwa klimaangepasstes Planen, Bauen und Sanieren, ein Baustopp in Überschwemmungsgebieten und eine Verringerung der Flächenversiegelung. “Gesetzesvorhaben des Bundes können hier wichtige Weichen stellen, etwa die laufende Baurechtsreform und die diskutierten Änderungen der Musterbauordnung“, so Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Weiterführende Informationen finden Sie hier.